Para el salsópata Carlos Sandoval.

Hay muchas maneras de llegar a Oscar D’León. Existe la clásica, que es intentar conseguir unos minutos con él. Y también existe “la otra”. Esta última opción siempre ha estado presente aunque uno no lo note. Explicarla tiene su ciencia, y la percibo como esa eterna estela que acompaña a los seres que se vuelven símbolos. En este caso, el efecto semeja una llovizna de comentarios públicos, reales o inventados, que van formando al personaje en el imaginario . Si nos ponemos creativos, hacer un perfil de Oscar tiene mucha relación con el trabajo del arqueólogo que halla una pieza a la que va cepillándole con cuidado la arena y polvo que la recubren.

En un país en el que todo el mundo tiene algo que ver con el negro Oscar, pues las escobillas serán múltiples y de diferentes materiales.

Por ejemplo, mi suegro lleva casi cuatro décadas hablando de una de las más grandes hazañas de su vida. Obvio que tiene que ver con Oscar D’León, su ídolo. Jura que, en una fiesta del litoral central de Venezuela, logró enamorarle la acompañante al León de la Salsa. Nunca ha dado detalles de esta aventura, bastante improbable para el común de los mortales, pero la cuenta con ese raro honor que da compararse con un “semejante” que está algunos escalones más arriba que uno.

Si creen que lo del suegro sobra, esperen llegar al final de la nota.

Todo lo que sigue está construido con las dos maneras de acercarse a Oscar D’León, y este viaje no tendrá desperdicio…

Si nos ponemos creativos, hacer un perfil de Oscar tiene mucha relación con el trabajo del arqueólogo que halla una pieza a la que va cepillándole con cuidado la arena y polvo que la recubren.

***

Voy a la cita con el sonero. El camino me lleva a Doral, un suburbio de Florida muy pegado a Miami. Con el enorme éxodo de venezolanos provocado por el chavismo, este lugar ha sido elegido como la tierra prometida para los del gentilicio de Bolívar, y ahora mismo es considerado como una sucursal del país caribeño. Doralzuela, le dicen, y no hay ninguna exageración en el sobrenombre: el tricolor de la bandera es visible en cada esquina, así como en lugares de comida típica.

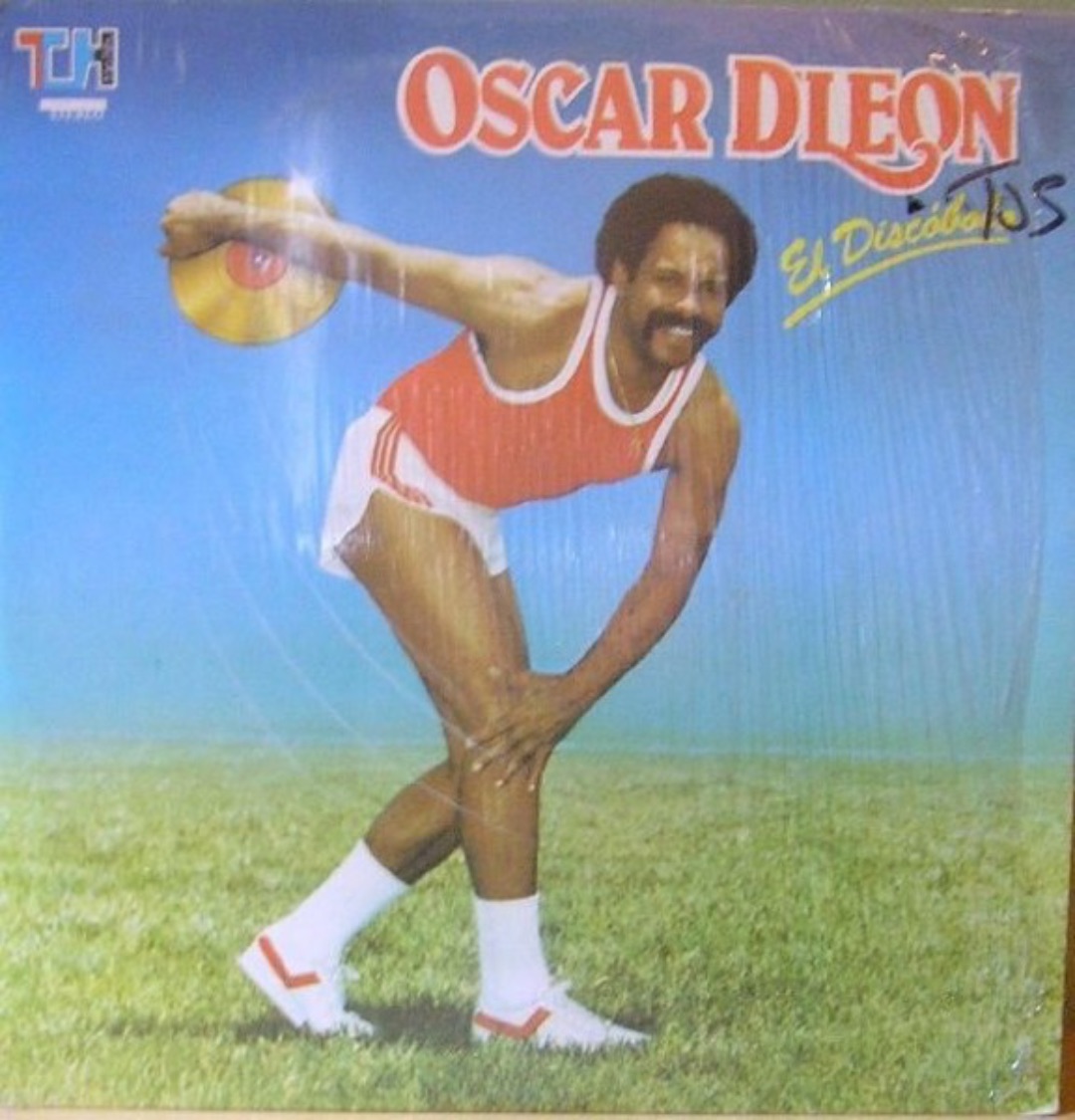

Advierto que lo difícil acá es encontrarse con un anuncio en inglés, e intento contarlos. También me entretengo pensando en que para mí Oscar es como un tío, uno carismático pero que nunca me visita y de quien toda la familia habla. Hago memoria y me vienen las diferentes transformaciones de mi tío en sus casi 50 años de carrera artística. Es obvio que los álbumes de fotos son las portadas de sus elepés. Repaso de las más viejas a las más recientes. Oscar con La Dimensión Latina en el disco del 75: afro, lentes oscuros, conjunto rojo y camisa con un cuello que parecen alas de águila. Oscar en Con bajo y todo: look de protagonista de película de blaxploitation, con ropa blanca ceñida, boina, bigotes en forma de U invertida, patillotas, cadena de oro y bajo con la estrella de cinco puntas como adorno. Oscar en Y su salsa mayor: sudado, sin camisa, pelo en pecho, medallota de oro, pura testosterona; en medio de la composición hay otro Oscar vestido de blanco impoluto a lo John Travolta en Saturday Night Fever. Oscar en El discóbolo (una de mis favoritas): vestido de atleta olímpico, con unos diminutos pantalones cortos blancos, guardacamisa roja, zapatos de goma, calcetines deportivos, afro, bigote, guaya de oro y un long play para lanzar en la pose que corresponde a esta modalidad deportiva. Oscar en Auténtico: acá ya es un hombre de mediana edad, quedan vestigios de su otrora tupido afro, el bigote se ha recortado, la ostentación es mínima. Por último, Oscar en Big Band Classics: sobriedad total, mi tío se muestra completamente calvo, no se le ve ni un anillo y viste traje elegante sin estridencias. En todas aparece sonriente y pícaro. Extrañamente, en las últimas percibo un halo de sabiduría en el retratado.

Oscar en El discóbolo: vestido de atleta olímpico y un long play para lanzar en la pose que corresponde a esta modalidad deportiva.

Salgo de mi recuento cuando el carro entra a un exclusivo complejo residencial. Supongo que la vecindad, como mínimo, debe estar habitada por gente del nivel adquisitivo de los jugadores de la NBA o de las grandes ligas.

Repaso mis preguntas con el temor de un estudiante de escuela de curas. Lograr la entrevista requirió de una compleja y larga triangulación con muchos involucrados. Voy con un manual de instrucciones que más bien parece de restricciones: no hay que preguntarle por su país ni por su salud ni por su vida personal. El tiempo será contadísimo, debo comportarme como un profesional y no se me permitirá ningún abuso de confianza. Mientras me aproximo a la casa, me siento como un bachiller regañado, y por esas no tan raras asociaciones mentales pienso en los inicios de Oscar D’León. También en lo que significa su nombre: el sabor, la alegría, el baile, alguna que otra borrachera feliz, muchos amores.

“Oscar es una de las personas más buenas y generosas que conozco”, le escuché decir alguna vez al cantante Argenis Carruyo, y me aferro a esa idea. Más me vale que sea así…

Apenas reparo que estoy en la sala de su casa después de ser recibido y anunciado por su hija Irosca, mejor conocida por los melómanos como La Mazucamba. Al fondo se escucha la voz de Oscar diciendo mi nombre. En un parpadeo ya lo tengo enfrente. Me extiende una mano gigante y muestra una sonrisa en la que pudiera caber todo el Caribe.

Voy con un manual de instrucciones que más bien parece de restricciones: no hay que preguntarle por su país ni por su salud ni por su vida personal.

***

“Mis padres fueron muy parranderos. Siempre había un ambiente musical alrededor, aunque éramos muy pobres. Una cosa en particular que recuerdo de niño es que yo dormía en una caja de cartón y que el piso de mi casa era de tierra. Mi mamá le sacaba pulimento a eso; yo no sé cómo hacía, pero le sacaba pulimento, chico.”

Estas palabras son de Oscar D’León. Me las dice con mucho orgullo, después de unos minutos iniciales en los que el artista se mostró parco y alerta ante un completo desconocido. Seguimos en la sala de su casa. Es un ambiente espacioso de pisos de mármol, sillones de cuero blanco y con un piano muy bien ubicado. Sobre el instrumento hay una reproducción del entrevistado. La misma es de mediano formato y está hecha elaborada con piedras brillantes de diferentes colores. Es un Oscar D’León vestido de gala, con su mítico bajo y su inseparable sonrisa.

Oscar D' León en Miami, durante la entrevista con Daniel Centeno.

“Una vez entrevisté a la mamá de Oscar D’León. Eso fue en el barrio de Antímano, en una casa muy humilde que quedaba cerca de un farallón”, me comentó el periodista Nelson Hippolyte Ortega en cuanto le confié mi encuentro con el cantante, y la cabeza me lleva a esas imágenes.

Los orígenes de Oscar D’León son conocidos por muchos. Como se puede colegir por su comentario del inicio, el mismo sonero los rememora sin pena. Oriundo del popular Antímano, ubicado en el oeste de Caracas, toda su infancia y adolescencia las vivió con estrecheces. Dos trabajos que suele recordar antes de sus comienzos musicales son como empleado de planta de la General Motors y luego como taxista (cuenta una leyenda que sus pasajeros nunca se aburrieron en esos traslados sazonados con guaracha y son).

—¿Es verdad que juntaste a tu primera banda, La Dimensión Latina, yendo de casa en casa? Dicen que fuiste en una moto al portón de cada uno de los integrantes invitándolos a grito pelado para tocar en la discoteca La Distinción.

—¿Una moto? Lo de la moto fue una leyenda…

—¿Entonces fue a pie?

—No, chico, fue en mi carrito, tenía mi carrito. Ya había dejado de hacer carreras porque yo entré en el taxi en el 67 cuando salí de la General Motors. Con las prestaciones me compré un carrito, le puse su placa y empecé a vivir una vida, si se quiere, autónoma… Entonces, antes de llegar a La Distinción, que fue donde nació La Dimensión Latina, trabajamos un quintetico en el edificio del periódico El Universal, allá en la avenida Urdaneta de Caracas. Ahí comenzamos, pero el negocio no estaba muy bien económicamente a pesar de que ese era un sitio de privilegio. Ahí estaban todos los periodistas de la torre. Recuerdo que quedaba en la puerta un local de ventas de libros que se llamaba Las Novedades, y detrás de éste se hallaba una cervecería de nombre La Sabra. En ese local había como una sala grande y la tomaron como para hacer una discoteca. Ahí tocábamos. El sitio tenía buena afluencia desde el día porque, como te dije, estaban los periodistas de El Universal. En una de esas fuimos a hacer una descarguita, “¡vamos a descargar, vale!”

—¿Y de ahí a la discoteca La Distinción?

—Sí. Esa noche que te digo queríamos seguir tocando, y nos fuimos a descargar para La Distinción. En el quintetico estaba Barragán, Kiko Pacheco o Héctor Pacheco, el hermano, una muchacha llamada Madeleine, Isidro y yo. Bueno, éramos seis para ser exactos, porque no nombré al pianista que llamaban Cabeza e mango quien no nos acompañó. Chico, de eso ya hace 40 o casi 50 años. Eso debió ser en el 71, porque nosotros arrancamos en el 72 como Dimensión Latina… La cosa fue que hicimos una descarguita ahí, formamos la bulla y el gerente por supuesto que tenía que escuchar lo que estaba sonando. Eso me sirvió para posteriormente usarlo como una referencia importante.

Oriundo del popular Antímano, ubicado en el oeste de Caracas, toda su infancia y adolescencia las vivió con estrecheces.

—¿En qué sentido te sirvió como referencia?

—Eso me sirvió para usarlo dos sábados después, cuando fui a ver a Los Satélites. Ahí estaban (César) Monge y Chuíto (Narváez) como integrantes de esa orquesta, trombonista y pianista. Ese día tocaron un tema que estaba pegadísimo en la radio, una canción de Monguito llamada Lindo guaguancó —Oscar canta el inicio de la canción, antes de proseguir—. Lo cierto es que a mí me gustó el tema desde que arrancó en la radio, y da la casualidad de que lo estaban tocando los muchachos. En lo que bajó Monge, después de ejecutar esa pieza para ir al descanso, le dije: “Oye, yo quiero cantar esa canción con la orquesta”, y Monge lo que me dijo fue, porque él siempre es así: “Bueno, dile tú al director”, pero al final él fue a pedírselo personalmente a Cheché Mendoza. Ese era un tipo muy cariñoso, muy dado, que accedió a que yo cantara en el siguiente set… Y lo hice sin ninguna experiencia.

—Pero te gustaba el canto, ¿no?

—¡Qué va! En primer lugar no me gustaba el canto, a mí lo que me fascinaba era tocar mi bajo, y antes de eso era fanático de las tumbadoras y todo lo que fuera percusión… Pero la cosa fue que canté ese día y a todos les gustó cómo lo hice. ¡Esa noche me fui triunfante para mi Antímano, chico! Así que comprenderás que al siguiente sábado volví, porque estaba emocionado. ¡Quería cantar otra vez, compadre! Entonces, en lo que Cheché me vio no hubo necesidad de regatearle el favor. “¡Canta, vale, canta!”, me dijo.

Su primera banda, La Dimensión Latina.

Pienso que hasta acá podría llegar esta historia de Oscar contada por él mismo.

Me refiero a la historia bonita y apta para todo público.

***

Describir una trifulca en pleno concierto de salsa es un reto sabroso para muchos escritores. Quizás el caso más socorrido sea el de Andrés Caicedo. En esa novela seminal que es ¡Qué viva la música! el malogrado escritor caleño da cuenta de un frenesí colectivo durante un recital, cuyos máximos protagonistas fueron Ricardo Ray y Bobby Cruz. Esa marejada feliz, embriagada y, sobre todo, muy violenta pertenece a esas imágenes literarias que no se olvidan desde la primera lectura.

Con Oscar parece que la brújula va para otra dirección. En un concierto público en Pamplona un paisano me juró haberlo visto regañar a unos elementos de la concurrencia que se dieron a la innoble tarea de volarse los dientes a porrazos.

Algo habrá aprendido de sus comienzos…

Esto obliga a una recapitulación: quedamos en ese momento crucial en el que Cheché Mendoza le da otra oportunidad al novato. Un joven Oscar D’León se aproxima al micrófono lleno de dicha, y levita. O eso cree. En un momento de total nirvana nuestro héroe cierra los ojos, “bien contento”, y se deja llevar por el son, el guaguancó y el melao de la música. Se va tan lejos en su trocha sideral que cree que la orquesta para en seco. El Negro sale de su trance sabroso y abre los ojos. Lo que ve lo congela en medio de lo que él aún considera su bautizo musical: una batahola de músicos corre como perros sin dueños, sus compañeros de descarga saltan por encima del piano y advierte que el público está brincando pero no precisamente por el éxtasis musical.

Esa marejada feliz, embriagada y, sobre todo, muy violenta pertenece a esas imágenes literarias que no se olvidan desde la primera lectura.

Con Oscar parece que la brújula va para otra dirección

—Mi hermano, mi error fue que debí ver primero para el frente —dice Oscar cuando ordena sus ideas.

—¿Pero qué pasó?

—¡Cheché, chico! ¡Cheché estaba forcejeando con un tipo con una 9 milímetros en la pista! ¡Ahí sí me fui, hermano!

***

Para entonces la entrevista va cambiando de cariz. Oscar D’León es un tipo inteligente, intuitivo, memorioso como nadie. Cuando bajan sus alertas sobre la persona que tiene enfrente, se vuelve conversador y próximo. Habla sin dejar de cantar cuando haga falta, de dramatizar diálogos de su pasado y de hacerte sentir parte de su familia. Siempre he tenido la sensación de que este extraño tío mío es una persona hecha a sí misma y que, sin pensar en eso, actúa como un borrador que siempre está corrigiéndose.

Un ejemplo leve pero muy ilustrativo: su himno “Llorarás”. Esta composición de su puño y letra contaba con la siguiente construcción gramatical en esos lejanos 70: “Así te darás de cuenta que si te engañan, duele”. El Oscar de hace más de 25 años ahora la canta con esta ligera compostura: “Así te darás tú cuenta que si te engañan, duele”.

“Oscar es un genio, una fuerza de la naturaleza que debe tener oído absoluto. Ese hombre baila, canta, toca el bajo, dirige a la orquesta, se inventa vainas —me dijo el profesor Carlos Sandoval, un apasionado de la salsa—. Se ha ido puliendo con el tiempo, aunque echo en falta al Negro que improvisaba todo lo que iba sucediendo en pleno concierto. Ese Oscar narrador ha dejado de existir”.

—Oscar, ¿tú tienes oído absoluto?

—Creo que sí, porque yo estoy en un ensayo o donde haya música y me doy cuenta de todo. Por ejemplo, hay una canción de fondo, tú me estás preguntando una cosa y suena un acorde malo. En ese momento paro la conversa y voy a gritar: “¡Epa, hay una nota mala ahí!”. Me molesta escuchar algo que no va. Tengo un oído sensible, pero con los audífonos esos que estamos usando ahora he perdido mucho la parte auditiva de todo este lado —dice señalándose el derecho—. El aparato te lo metes acá y va directo al tímpano. Cuando uno por casualidad tiene el volumen alto, o el mismo técnico tiene el micrófono abierto, ya te podrás imaginar… Total, de éste lado oigo hasta el tictac de aquellos relojes; de éste oído, nada.

Hay millones de anécdotas sobre sus dotes. Hay una que me contó Sandoval. Fue en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. La cita era para la serie de conciertos destinados a recaudar fondos para comprarle un piano a la legendaria casa de estudios. Oscar iría en calidad de invitado tan sólo para tocar con la Sinfónica Municipal de Caracas una versión de “El Manicero”. Para el ensayo se colaron como espectadores algunos docentes de la institución. Carlos jura que Oscar, con mucha educación y tacto, corrigió a un trompetista, y le pidió al director Rodolfo Saglimbeni que imitaran una figura musical que se le ocurrió en el momento. ¡Santo remedio! Su ingenio enderezó el numerito. Le saco a colación este raro episodio, sólo para conocedores del mito, y lo revalida con sorpresa. “Fíjate que yo hago mis arreglos y todo, pero no soy estudiante, vale…”, me dice.

Y eso es cierto, pero no nos adelantemos.

—¿Por qué elegiste tocar el bajo?

—Porque es un instrumento líder. Mi primer bajo llegó de tanto ansiarlo. Cuando salgo de la General Motors y cobro mis prestaciones le compré un bajo a un señor que llamaba Arán Ladera, que él tocaba en el Junco Park. Él fabricó un bajito, que sonaba bien sabroso. Le compré ese y me regaló uno que pegaba unos buenos corrientazos. Cuando le acercabas el labio a la cuerda, te ponía los ojos azules. Creo que ese instrumento está en Margarita con mi padre de verdad, el que me crió: Padrón.

Oscar es un genio, una fuerza de la naturaleza que debe tener oído absoluto. Ese hombre baila, canta, toca el bajo, dirige a la orquesta, se inventa vainas —me dijo el profesor Carlos Sandoval, un apasionado de la salsa—.

—Y luego aprendiste todo lo que se necesita saber sobre el bajo.

—¡Qué va! Yo nunca aprendí a tocar el bajo. Yo lo hacía sin saber qué nota era. Tocaba por oído, chico. Así hago mis arreglos ahora mismo. Ya te dije que funciono por oído. Si se me pone un poco difícil la composición o quiero hacer un acorde bien grueso, poco disonante, pero bonito, me voy al piano y lo saco.

—Entonces, ¿sí sabes tocar ese piano?

—¡Menos! Yo tengo ese piano desde hace como 18 años y tampoco sé tocarlo. Lo que te puedo es crear un acorde sin saber cuál es. Mira, te voy a ser sincero: yo me pongo a estudiar o a hacer algo en el piano y duro poquito. ¡Lo que yo quiero es tocar ya!

.jpg?alt=media&token=04bacfd5-81a3-40ff-8e51-578e15718c8a)

Oscar en Doral, un suburbio de Florida muy pegado a Miami, donde viven muchos venezolanos.

La conversación nos lleva otra vez a sus inicios, cuando se le planta al maestro Fredy Reyna con su bajo para que le enseñe a solfear. El episodio fue en una casa sindical. Oscar la recuerda gigante y casi vacía. Reyna lo quiere probar. Así que lo mete en un baño para no molestar a los demás estudiantes con una misión: leer las notas y practicar con el instrumento. Quizás el resultado sea uno de los fracasos más felices de la historia musical por lo que sigue: Oscar se aburre, le da carpetazo al libro de solfeo y se pone a tocar de memoria un chorrerón de canciones de La Sonora Matancera.

No volvió a aquella casa, pero sí lo hizo para la historia que quedó inconclusa hace unos párrafos

***

Si Oscar D’León no hubiera regresado a la discoteca La Distinción después del episodio de la pistola 9 milímetros, quizás yo no estaría escribiendo esta oración. Los grandes hombres se miden por sus retos, determinaciones y, también hay que decirlo, por sus inconsciencias. En la comodidad de mi estudio califico su acción posterior como digna de un loco.

“Después de lo de la pistola, volví. ¡Claro que volví, chico! Lo hice el sábado siguiente. Así cómo quien dice, regresé para saber qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Que estaba afuera el portugués, que era el gerente del local, discutiendo con Cheché. La razón era sencilla: no los quería dejar tocar. Los castigó. Les decía: ‘¡No, no, no, no van a trabajar más!’. Y yo oí, con éste oído, que iban a dejar una plaza vacante ahí. Así que esperé a que terminara todo el alboroto que había afuera en la calle con el dueño del local. La situación era simple: las puertas de la discoteca estaban abiertas, pero no iba a haber música esa noche. Recuerdo que también lamenté mucho lo que estaba sucediendo”.

Lo que sigue es digno de una biopic de Hollywood:

“En lo que todo se disipó, nadie entró al local porque no había nada de música. Entonces, voy yo, que había oído toda la discusión, y me ofrecí como director de orquesta. ‘Mire, yo puedo ofrecerme para animarle el local’. En su acento, el hombre me dijo: ‘¿pero tú tienes orquesta con trompeta, trombones y eso?’ —Oscar imita el tono de un portugués—. Allí le respondí sin miedo: ‘¿usted se acuerda del grupo que vino a hacer una descarguita?’. ‘Sí, yo me acuerdo pero yo necesito trompeta, trombones’, me respondió. Por eso te digo que ese toque sirvió de referencia”.

Oscar, previsor como todo hombre con un pie en el futuro, tenía a esos músicos a disposición y entonces…

“¡Qué voy a estar yo teniendo a esos músicos, chico! ¡Claro que no los tenía! Pero no le dije la verdad al portugués. Le aseguré que sí, que contaba con esos muchachos, y le pregunté cuánto nos iba a pagar. ‘280 bolívares’, respondió el hombre. Inmediatamente, me puse a echar cálculo y dije: ‘Coye, no me va a quedar nada. Vamos como a 50 bolívares por cabeza, pero igual no me va a quedar nada’…”

Después de lo de la pistola, volví. ¡Claro que volví, chico! Lo hice el sábado siguiente. Así cómo quien dice, regresé para saber qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Que estaba afuera el portugués, que era el gerente del local, discutiendo con Cheché. La razón era sencilla: no los quería dejar tocar. Los castigó.

Acá el cuento toma un segundo aire. El negro Oscar prendió su Ford Fairlane 56 y comenzó a armar ese ventetú, al ir de casa en casa como reclutador de sus soldados musicales. ¡Qué iba a imaginar que en ese momento estaba escribiendo uno de los mejores capítulos de la salsa!

“Ya tenía a Monge, que había quedado cesante. Él y yo fuimos a buscar a Rojita, que había sido su compañero en la orquesta de Federico Betancourt. Ya conocía a Elio (Pacheco), a Joseíto (Rodríguez), que me parecían especiales para los proyectos que tenía en el momento. Lo digo porque siempre fui amante de la Sonora Matancera, y ellos tenían ese tumbado, esa escuela. Quizás escuela no sea la palabra indicada porque ni siquiera conocían bien a la Sonora. Simplemente tocaban así, como en un estilo muy particular… Y bueno, pensé en Joseíto, pensé en Elio... Ya tenía los dos trombones, y fui a buscar a Chuíto para que le diera a las teclas. Chuíto no pudo, y entró (Enrique) Culebra Iriarte, que fue el pianista fundador de La Dimensión Latina. Lo cierto es que así se creó el grupo. Así que arregla ese dato falso de que salí a buscarlos en una moto, chico”.

Siempre fue amante de la Sonora Matancera.

***

Oscar es inseparable de la figura del bajo. También es verdad que desde los dos infartos que sufrió en 2003 y 2009, por razones obvias, este verdadero ciclón del caribe ha dejado de tocar y bailar con su baby bass en los conciertos. Todo esto es muy extraño tratándose del sujeto en cuestión. D’León, como buen personaje contradictorio, es abstemio y sano hasta la médula; pese a que su música haya aliñado más de un barranco alucinógeno. El deporte lo lleva en la sangre, y me lo dice con orgullo. Es más, en algún tramo de la conversación este hombre de 78 años asegura que, en cuanto me despida, saldrá a trotar para entrenar sus pulmones de cara a la presentación que tendrá esa misma noche después de un año de encierro por la pandemia.

Para entonces ya puedo permitirme bromear con él y Oscar celebra cuando le digo que por su pasado de taxista él puede considerarse como un precursor del Uber. También aprovecho el tema y le cuelo unas dudas sobre equipos deportivos. De hecho, y en cuanto ausculté su pasión por los Leones del Caracas y los New York Yankees, intenté recomendarle algunas películas sobre jugadores.

“Tú sabes que a mí no me gustan las películas que tengan el boxeo como tema”, me interrumpe con seriedad. “Ese deporte en vivo yo lo conozco, porque lo he seguido, pero cuando veo la película no es lo mismo”.

—¿Por qué?

—Porque no se pueden dar los golpes de verdad, hermano. Todo es de mentira… Lo mismo me pasa con las películas sobre el béisbol. Lo que ves es preparado.

—Oscar, ¿me puedes decir si esto es verdad?

—¿Qué cosa?

—Un amigo trompetista me juró que a ti te decían Pepsi-Cola.

—Claro que es verdad —dice con una carcajada—. En el barrio me decían así porque todo el mundo andaba bebiendo cerveza y aguardiente, y yo siempre: “Dame una Pepsi-Cola, vale”. Una muchacha muy amiga de la patota de nosotros, en una oportunidad cuando cumplí años, me regaló una agenda y le dibujó una tapa de Pepsi-Cola en la portada. Es que yo nunca fui un bebedor, chico.

—Pero hay una anécdota que afirma que en tu juventud bajabas a las playas de La Guaira en buena compañía, y después de parar a comprar cierto alcohol artesanal…

—¡Claro!, uno pasaba por un sitio en Catia llamado El médico asesino. Comprábamos tres botellitas de esa cosa, que sí se dejaba colar. Era bien dulcita, con aguardiente y pulpa de la que fuera: parchita, mora, de todo. Nos íbamos con esos fueguitos, chico… No recuerdo si teníamos una cava o algo así, pero nos íbamos playa abajo. Éramos Wladimir (Lozano) y yo, por supuesto que acompañados de féminas... Pasábamos la noche y el día de un tirón. Amanecíamos por la playa, allá durmiendo. Era sabrosa aquella época, chico.

Imagino la época a que alude, y me pregunto si en ésta de corrección política hubiera podido nacer la salsa como la entendemos. Oscar D’León siempre fue un hombre coqueto y mujeriego con nueve hijos reconocidos, de los 24 que se rumoran en total. Su música llegaba a hombres y mujeres por igual. En tarima, incluso hoy, no ha dejado de ser un seductor. En plena pandemia, durante un podcast muy escuchado por la porción zuliana de la diáspora de su país, no se amilanó en acotar que no tenía problemas en cantarle todo un show a una mujer bonita que viera entre el público para encontrar la inspiración. Lo dijo con firmeza, y haciendo la salvedad del profundo respeto que siente por su esposa Zoraida.

Existe otro ejemplo que da cuenta del campo minado que pueden llegar a ser los tiempos actuales. Poco después del polémico asesinato del afroamericano George Floyd, a manos de la policía en la ciudad de Minneapolis, la conocida animadora venezolana Mayte Delgado tuvo que archivar su programa de MayteTV con Oscar D’León, por el temor de ser juzgada como racista. La razón parecía peregrina, pero se sabe que el miedo es libre: la palabra negro había sido usada innumerables veces para referirse cariñosamente al sonero y Mayte también la había utilizado durante su entrevista.

No recuerdo si teníamos una cava o algo así, pero nos íbamos playa abajo. Éramos Wladimir (Lozano) y yo, por supuesto que acompañados de féminas... Pasábamos la noche y el día de un tirón. Amanecíamos por la playa, allá durmiendo. Era sabrosa aquella época, chico.

El “ociólogo” Salvador Fleján quizás escribió uno de los mejores cuentos relacionados con La Dimensión Latina, Albóndiga en salsa. Desde la seguridad de su casa bonaerense me retó para que evitara hacer un panegírico y sacara a colación algunos episodios oscuros del personaje. Recuerdo el que tiene que ver con su hijo Jimmy Antonio Oropeza Donis, mejor conocido como Jimmy El León, una especie de clon de Oscar, quien usó su tema “De hijo a padre” como una especie de descarga sutil contra su ausente progenitor. También hay otro: cuando fue a tocar en 1983 a Cuba, en Varadero más precisamente, para homenajear a sus ídolos musicales. ¡Ese sí que fue un concierto para el recuerdo, pueblo! Oscar, pavorreal y pájaro de fuego níveo, entallado en una licra enteriza de color blanco y flecos colgantes entregó todo: sudor, madera y tambor. Siempre he creído que la versión de “Mata Siguaraya”, registrada por las cámaras de Cubavisión, compite tú a tú con el famoso performance de la guitarra ardiente de Jimi Hendrix después de desmenuzar el himno de los Estados Unidos en Woodstock. Ojo, todo hay que decirlo, la gracia le salió bien cara al de Antímano. La pasión, se sabe, es enemiga del cálculo frío. Oscar pensó haber cortado orejas en su Maestranza mental, pero al salir de la isla la turba anticastrista, encabezada por Celia Cruz, casi pulverizó su carrera. El negro lidió con quemas de discos, vetos en Miami, prohibiciones radiofónicas y una enemistad de su idolatrada guarachera, que necesitó de una ristra de años para ser reparada. La solución para congraciarse con una gran porción de su público y colegas fue extrema: nunca más volver a Cuba.

Otros claroscuros están suficientemente documentados y no vienen a cuento.

Oscar pensó haber cortado orejas en Cuba, pero al salir de la isla la turba anticastrista, encabezada por Celia Cruz, casi pulverizó su carrera.

—Oscar, quisiera preguntarte algo delicado si no tienes inconveniente…

-—De política no hablo, hermano —me corta con gravedad para luego pasar al modo taimado—. Aunque, lanza la pregunta y ahí veo.

—No es sobre política venezolana. Tiene que ver con tu oficio. ¿Es difícil cantar salsa en estos tiempos actuales? ¿Te da miedo sonearle a la mujer como antes?

—Chico, hay que tener concepto, criterio de las cosas y no lanzarte tan de pronto a lo que vas a hacer —dice midiendo escrupulosamente las palabras—. Yo he analizado por qué pegué un tema: si es por mí o por la canción. Solo te voy a decir algo: quien se dé cuenta de todo, y de lo que puede hacer en la vida, va a tener un poquito más de ventaja sobre quien no.

***

El negro lidió con quemas de discos, vetos en Miami, prohibiciones radiofónicas y una enemistad de su idolatrada guarachera, que necesitó de una ristra de años para ser reparada.

“¿Cómo te fue en la entrevista con el hombre?”. La pregunta me la hace César Miguel Rondón mientras menea su copa en un balcón de Brickell, en el centro de Miami. Sobra decirlo, pero ahí voy de todas formas: para los apasionados de la música tropical Rondón es el profeta definitivo gracias a aquella biblia obligada que vio luz por vez primera en 1979, El libro de la salsa. “Conozco a Oscar desde hace muchísimo tiempo, y te voy a contar dos anécdotas —me dice—. La primera tiene que ver con sus recuerdos de muchacho”.

Pienso en varios momentos que me confió el sonero esa mañana en su casa. De cuando muy niño sus padres lo llevaba a sus rumbas, luego paraban a comer de regreso y le dejaban la radio encendida mientras la versión infantil de Oscar D’León alimentaba su duermevela con Benny Moré y Miguel Matamoros. Esas fueron sus nanas. Sin duda, dos de los elementos más potentes en su ADN musical.

“No, yo te quiero contar la historia de su primer amor —me aclara Rondón con una sonrisa de pillo—. En un programa de radio le hice esa pregunta y me habló con mucho cariño de Rosa, una amiguita que lo hizo comprender el sufrimiento que da no ser correspondido. Para entonces Oscar era un imberbe de siete años sintiendo hasta el tuétano el arrebato que provocan esos despechos infantiles. Cuando le pregunté cómo conoció a esa niña, el hombre me respondió: ‘¿Qué niña, chico? ¡Rosa tenía como 21 años!’”.

De cuando muy niño sus padres lo llevaba a sus rumbas, luego paraban a comer de regreso y le dejaban la radio encendida mientras la versión infantil de Oscar D’León alimentaba su duermevela con Benny Moré y Miguel Matamoros.

Las carcajadas de César Miguel Rondón hoy resuenan en mi cabeza. Han pasado 71 almanaques de ese cuento pícaro. En todo ese tramo Oscar ha logrado sus objetivos. Ha tocado en los escenarios de cada esquina del mundo, se ha ganado 5 premios Grammy y ha colocado éxitos colosales como “Taboga”, “Dolor cobarde”, “Divina niña”, “Mi bajo y yo”, “Calculadora”, “Yo quisiera” o “Detalles”, entre un catálogo casi infinito de piezas para pulir hebillas. Su nombre no sólo es sinónimo de sabrosura, sino de constancia, talento y genialidad. Suena a lisonja pero es la pura realidad. Referirse a él suscita los más delirantes relatos. Un periodista de una cadena hispana, por ejemplo, me ha asegurado tener guardada una entrevista inédita al ídolo. Dice que sólo solo la venderá el día en el que sonero no esté entre nosotros. No entiendo su lógica, que me suena más a una explicación de bitcoins que a otra cosa, pero reconozco que en el tema Oscar peco por ser muy corto de miras. Es mi tío, o así lo siento yo. Si me apuran podría decir que con el Negro me pasa lo mismo que al protagonista de Niebla, Augusto Pérez, esa creación de Miguel de Unamuno que visita a su autor para pedirle que no lo mate. De alguna forma quiero que Oscar sepa que él, en buena parte, tiene que ver con mi formación como persona; y, al igual que Augusto Pérez, quiero que me lea, que lea estas páginas mientras está vivo y con suerte yo pueda retribuirle alguna de las alegrías que me ha brindado en este viaje.

“Yo tocaba en un baile y eso era lleno; hacía cualquier cosa y tenía éxito —me asegura Oscar cuando aludo al tema de sus comienzos como solista—. Estaba pegao, como quién dice”.

—Una vez, en un camerino madrileño, pude hablar contigo por breves minutos. Quizás no te acuerdes de ese momento. Te pregunté la razón del por qué no entraste a la Fania, y me dijiste…

—Lo mismo que te contesté esa oportunidad es lo mismo que te voy a decir ahorita, mano… Por cierto, ayer estaba hablando con mi señora, porque parece que habrá una actividad en Santo Domingo, y le dije que le iba a mostrar a ella el lugar exacto donde yo hablé con (Jerry) Masucci (el dueño de Fania). Eso fue frente a un hotel. Él no entró, sino que se quedó en la acera, y me mandó a llamar. Me emocionó mucho oír su nombre y fui hasta él. Masucci me fue a buscar porque sabía que yo estaba allí por un concierto, y ese hombre tenía toda la facilidad para agarrar un avión. Afuera me dijo que me iba a incluir en la Fania All Star. Y ahí fue donde yo le contesté: “Jerry, no voy a ser de la Fania, a menos de que me hagas dueño como accionista”. Masucci no dijo nada. Sólo dio media vuelta y se fue. No le gustó el trato que le estaba proponiendo. Pero, bueno, en el fondo tampoco me ha ido mal. ¿Verdad?

“Jerry, no voy a ser de la Fania, a menos de que me hagas dueño como accionista”. Masucci dio media vuelta y se fue. No le gustó el trato.

***

La calidez del encuentro nos ha hecho multiplicar el tiempo estipulado de la entrevista. Oscar nunca mira el reloj, ni me dice que llevo el doble de lo convenido para mi visita. Al contrario, cuando aludimos a episodios de su vida sólo para expertos, suele decirme: “¿Tú no te acuerdas de eso?, “Tú sabes lo que pasó esa vez”, etcétera. Hablamos de La Salsa Mayor y de esa orquesta que armó con filosofía de cazatalentos de las grandes ligas: La Crítica. Incluso en un momento me imita el llanto del bebé de su clásico más críptico: “Siéntate ahí”.

“En las grabaciones hay que inventárselas, chico —ríe—. Uno tiene que hacerlo con la voz o con lo que haga falta. ‘¡Falta un güiro, falta un güiro!’, grita alguien; y uno agarra cualquier cosita. Hasta un peine sirve”, y hace el sonido.

Pero yo quiero regresarlo a La Dimensión Latina; quiero volver a ese primer ensayo.

“Claro, ese ensayo lo hicimos en la casa de Culebra —rememora—. Chico, ahí yo sentí que el grupo iba a trascender. Lo sentí con toda la vibración del mundo —se observa el brazo como si sintiera un escalofrío—, y pegué un grito muy fuerte. Fue tan fuerte que Culebra me llamó la atención en su casa. ‘¡Mire, compadre, qué pasa!’”.

De alguna forma quiero que Oscar sepa que él, en buena parte, tiene que ver con mi formación como persona; y, al igual que Augusto Pérez, quiero que me lea, que lea estas páginas mientras está vivo y con suerte yo pueda retribuirle alguna de las alegrías que me ha brindado en este viaje.

—¿Qué gritaste?

—No me acuerdo, algo dije, pero muy fuerte dentro de su casa —pega un grito que retumba como ejemplo en su caserón del Doral—. ¡Imagínate tú! Todos los muchachos contentos, pero al compadre no le gustó mucho que yo gritara. Yo sí le dije: “No, es que estoy sintiendo que todo esto es nuestro. Este va a ser el grupo que va a trascender”. Yo no sé por qué lo sentí así, pero no me equivoqué. No me equivoqué…

—¿Qué pasó después?

—Ese día terminé contento. Estábamos llenos de mucha ilusión. Después de terminar nuestro ensayo fui otra vez a la discoteca La Distinción a decirle al tipo que ya tenía el grupo. Nosotros íbamos a empezar el viernes, pero el portugués me cambió la jugada: “No vas a empezar el viernes; vas a empezar mañana: el 15”. Y así fue cómo nació la Dimensión Latina, ese día 15 de marzo de 1972.

—Han pasado muchos años de esto, y ese día ya es un feriado eterno en el almanaque de la salsa. Así que toca hacer la pregunta del millón. ¿Te juntarías nuevamente con esos muchachos de La Dimensión Latina?

—Bueno, yo grabé hace rato un tema que ya había hecho con La Salsa Mayor: “Sin rencor”. Ahí los exhorto para que nos unamos. Chico, la gente está esperando eso. Vamos a ver qué pasa, porque la pandemia nos frisó a todos. Ojalá que no haya ningún contratiempo. Quiero que nos unamos, aunque ellos no se han cuidado tanto como yo, porque el público merece que uno le dé esa oportunidad.

—¡Claro que lo merece! Yo quiero decirte que para los venezolanos eres un pedazo de nuestro país. Escuchar tu música nos reconcilia con el mundo, y también nos instalas en la felicidad cuando creemos apagarnos. Tú ni siquiera sabes lo importante que eres para la literatura venezolana. Gente como José Balza, Ángel Gustavo Infante, José Roberto Duque, Álvaro Trujillo o Roberto Martínez Bachrich han escrito piezas en donde apareces tú o tus grupos. Muchos de nosotros no hubiéramos escrito una línea de no haber sido por tu guaguancó. De hecho, yo siento que eres mi tío: el tío Oscar.

En ese momento, Oscar D’León toma una bocanada de aire en la sala de su casa y se le quiebra la voz. Lo veo vestido de amarillo y negro, y se me hace que estoy delante de un turpial. Un gran turpial que se hincha, cual pájaro nacional; y vuelvo a caer en la cuenta de que estoy delante de un símbolo.

—¡Qué cosa, vale! —se restriega los ojos y la nariz—. ¡Qué bueno cuando alguien se expresa así como lo haces tú! Uno se empieza a familiarizar, empieza a hacerse como familia de alguien como tú. ¡Chico, he ido a tu ciudad y no te abocaste a buscarme, ni nada! ¿Por qué no lo has hecho?

—¡Tú crees que ha sido fácil llegar a tu sala!

—Chico, lo que pasa es que casi siempre soy el último que me entero de mis conciertos y de mis entrevistas. ¡Búscame, vale!

En ese momento le prometo a mi tío Oscar buscarlo en su próxima visita.

“Deja que te cuente la segunda anécdota —me dice César Miguel Rondón—. Esa tiene que ver con los inicios de su fama. Me pasó en Nueva York. Era su primera vez en la ciudad, y le tocó en invierno. Entramos a una torre. Yo me quito el abrigo, los guantes y la bufanda, pero Oscar no lo hace porque aún no estaba acostumbrado al frío ni a esa ropa. Recuerdo que veo de perfil a ese negro alto, muy serio e imponente, observando las luces por un ventanal. ‘Mira, César Miguel, Broadway’, me señala con el dedo, grave y circunspecto. ‘Mira, el Empire State, chico’. De repente, al hombre se le infla el pecho… y se nos quiebra en llanto, mientas me dice con unos lagrimones: ‘¡Y yo que vengo de Antímano, chico!’”.

¡Qué bueno cuando alguien se expresa así como lo haces tú! Uno se empieza a familiarizar, empieza a hacerse como familia de alguien como tú. ¡Chico, he ido a tu ciudad y no te abocaste a buscarme, ni nada! ¿Por qué no lo has hecho?".

***

No ha transcurrido mucho tiempo desde mi encuentro con El León de la Salsa. De pura casualidad, su tercer concierto después de la pandemia es en Houston, donde vivo actualmente. Todos los intentos de contacto parecen haber sido bloqueados. Me imagino que él lo ignora.

Igual, voy a verlo sonear.

El lugar está a rebosar. No es frecuente ver a Oscar D’León descargar en una discoteca de mediano tamaño, y eso es una gran ventaja. Sus recitales suelen ser en estadios o salas enormes. Cuando las pantallas comienzan la presentación del artista, la orquesta arranca con los primeros acordes de “Bravo de verdad”. El recinto se viene abajo y mi tío Oscar Emilio León Simoza sale vestido de negro con una camiseta adornada con un león en pedrería. Guapos de barrio, mujeres sandungueras y buscavidas comienzan la coreografía que de seguro empalmará la noche con el amanecer.

Oscar toma el micrófono, se echa para atrás y un fuerte pitido atraviesa la sala. La orquesta se desorienta mientras el sonero vuelve a paralizarse por el fuerte sonido que emite el aparato. En un concierto, esos instantes pueden ser definitorios. El coro de los músicos repite en bucle el santo y seña de la canción: “No se tire compay, hágame caso/Mire que se va caer”. Oscar arruga la cara, hace señas, mira hacia arriba, no se acerca al micrófono. Algunas parejas comienzan a advertir que el desastre puede estar a pocos compases de distancia. La manada danzante se vuelve lenta, curiosa. La descoordinación del espectáculo es evidente. Por un momento, veo nervioso a mi tío. Pero es sólo por un momento, porque de repente sobreviene el milagro: el Negro se planta, agarra el micrófono a una distancia prudencial y comienza a dar las instrucciones para que arreglen el sonido en clave de soneo sin dejar de dirigir la orquesta. Me doy cuenta de que ese hombre no es de este mundo. Oscar resucita la versión que se creía perdida en él, la del improvisador brillante; y me muestra a un palmo de distancia lo que es ser un bravo de verdad en la tarima. Como Moisés, controla esas olas y otra vez me hace sentir el orgullo de ser su sobrino.

A la mañana siguiente mi esposa me cuenta, risueña, una conversación telefónica que acababa de tener con su padre. Y acá viene el cuento prometido mi suegro: el hombre quería saber todo lo que había pasado en la entrevista con su ídolo. En más de una ocasión la interrumpió, entretenido, para preguntarle si le habíamos recordado a Oscar aquel episodio de la fiesta del litoral central. En el calor de la conversación con su hija, aquel relato de casi cuatro décadas de antigüedad va mutando hasta traer a colación el preciso momento en el que Oscar D’León le robó la acompañante al suegro.

—Un momento, ¿pero no habías sido tú quién le había tumbado la novia a Oscar, papá?

—No, fue al revés... Pero no me la tumbó cualquier pendejo. ¡Fue Oscar D’León! ¡Que Dios me la bendiga, mija!